Das Duell des digitalen Zeitalters: Wird KI Programmierer töten?

Zwischen den apokalyptischen Prophezeiungen von Eric Schmidt und dem pragmatischen Realismus der Branchenexperten, wo endet der Hype und beginnt die Realität?

Wenn die Technologiebranche ein Science-Fiction-Film wäre, würden wir jetzt diese entscheidende Szene erleben, in der Roboter anfangen, Menschen zu ersetzen. Aber im Gegensatz zu "Blade Runner" oder "I, Robot" gibt es hier weder Harrison Ford noch Will Smith, um die Situation zu retten. Es gibt nur Eric Schmidt, den ehemaligen CEO von Google, der das Ende der Programmierer innerhalb eines Jahres prophezeit, und auf der anderen Seite Experten wie Salvatore Sanfilippo, die die Hände heben und schreien: "Moment, halt, alle anhalten!".

Der Kampf hat begonnen, und die Geschosse sind bissige Äußerungen, akademische Forschungen und eine Menge, eine ganze Menge Verwirrung. In diesem Krieg der Bits und Algorithmen ist die Wahrheit jedoch entschieden komplexer, als uns die sensationslüsternen Schlagzeilen glauben machen wollen. Gehen wir der Reihe nach vor, denn wenn es um die Zukunft von Millionen von Entwicklern auf der ganzen Welt geht, zählt jedes Wort.

Der Prophet der Apokalypse: Die Visionen von Eric Schmidt

Eric Schmidt ist nicht irgendjemand, der in einer Kneipe redet. Er ist der Mann, der Google ein Jahrzehnt lang geleitet und eine universitäre Suchmaschine in den Technologiegiganten verwandelt hat, der das Web dominiert. Wenn er spricht, hört die Branche zu. Und was er kürzlich gesagt hat, hat mehr als einem Programmierer die Haare zu Berge stehen lassen.

"Wir als Branche glauben, dass im nächsten Jahr die überwiegende Mehrheit der Programmierer durch KI-Programmierer ersetzt wird", erklärte Schmidt mit der Zuversicht von jemandem, der das digitale Zeitalter entstehen und wachsen sah. Er hörte hier nicht auf: Er sagte Mathematiker auf Universitätsniveau voraus, die von künstlicher Intelligenz geschaffen werden, und eine Zukunft, in der die Frage "In welcher Sprache programmierst du?" so veraltet wird wie "Wie viele Umdrehungen macht deine Schallplatte?".

Seine Weltanschauung ist die einer Zukunft, die von KI-"Agenten" dominiert wird, die alles erledigen, vom Kauf eines Hauses bis hin zu Klagen gegen den säumigen Auftragnehmer. Schmidt beschreibt dieses Szenario mit der Lässigkeit von jemandem, der einen Kaffee bestellt: "Ich möchte ein weiteres Haus kaufen. Ich sage: 'Finde mir ein Haus im Großraum DC. Schau dir die Bauvorschriften an.' Das ist ein Agent. 'Untersuche alle Vorschriften. Finde heraus, wie groß ich ein Haus bauen kann.' Das ist ein weiterer Agent." Der Prozess geht weiter bis zur Pointe, die wie eine Pointe aus einer Sitcom klingt: "Am Ende verklagst du den Auftragnehmer wegen Nichterfüllung."

Das Herzstück seiner Argumentation liegt in dem, was er "rekursive Selbstverbesserung" nennt. Laut Schmidt werden bereits heute etwa 10-20 % des Codes, den die Forschungslabore von OpenAI und Anthropic entwickeln, automatisch von ihren eigenen Systemen generiert. Es ist ein bisschen so, als hätte HAL 9000 aus "2001: Odyssee im Weltraum" nicht nur gelernt zu sprechen, sondern auch, sich selbst neu zu programmieren.

Aber Schmidt, mit einem Witz, der vielleicht mehr Wahrheit verrät, als er beabsichtigt, definiert all dies als "den Konsens von San Francisco, weil jeder, der daran glaubt, in San Francisco ist. Vielleicht liegt es am Wasser." Ein Satz, der zum Schmunzeln anregt, aber eine beunruhigende Frage verbirgt: Erleben wir wirklich eine globale Revolution oder befinden wir uns in einer technologischen Blase, die die Wahrnehmung der Realität verzerrt?

Die Stimme des Widerspruchs: Sanfilippo und der technische Realismus

Auf der anderen Seite des intellektuellen Rings kontert Salvatore Sanfilippo - Schöpfer von Redis und eine der maßgeblichsten Stimmen in der Welt der Softwareentwicklung - mit Argumenten, die in der direkten Erfahrung mit Code wurzeln. In seiner Videorede demontiert Sanfilippo die apokalyptischen Vorhersagen Stück für Stück und holt Matt Garman, CEO von Amazon Web Services, als prominenten Zeugen hinzu.

Sanfilippos These ist so einfach wie verheerend für die Propheten des technologischen Untergangs: Programmieren ist nicht nur das Schreiben von Code. Es geht darum, komplexe Probleme zu verstehen, sie in elegante Lösungen zu übersetzen, Teams zu leiten und mit Kunden zu kommunizieren, die oft nicht einmal wissen, was sie wirklich wollen. Es ist wie der Unterschied zwischen Klavierspielen und dem Komponieren einer Symphonie: Technisch gesehen benutzt man die gleichen Tasten, aber das kreative und intellektuelle Universum, das die beiden Aktivitäten trennt, ist abgrundtief.

Garman, der die größte Cloud-Plattform der Welt leitet, vertritt einen pragmatischen Ansatz, der im Gegensatz zu Schmidts Visionen steht. Er räumt zwar ein, dass die KI die Art und Weise, wie wir programmieren, verändern wird, spricht aber nicht von einer vollständigen Ersetzung, sondern von einer Weiterentwicklung der Rolle. Es ist ein bisschen so, wie als Textverarbeitungsprogramme Schreibmaschinen ersetzten: Journalisten verschwanden nicht, sie wechselten nur ihre Arbeitswerkzeuge.

Sanfilippos Argumentation trifft den Kern des Problems: Die derzeitige KI ist hervorragend darin, Code zu generieren, wenn das Problem klar definiert ist, aber die Arbeit des Programmierers beginnt lange bevor er den Texteditor öffnet. Sie beginnt, wenn der Kunde sagt: "Ich möchte eine App wie Facebook, aber für Katzen", und der Entwickler diese surreale Anfrage in konkrete technische Spezifikationen umwandeln muss.

Der Chor der Experten: Stimmen von der technologischen Front

Die Debatte wird durch weitere maßgebliche Stimmen bereichert, die einen Chor bilden, der von Katastrophismus bis hin zu vorsichtigem Optimismus reicht. Emad Mostaque, ehemaliger CEO von Stability AI, schließt sich dem pessimistischen Lager mit einer noch drastischeren Vorhersage an: seinen Aussagen zufolge wird es in fünf Jahren keine menschlichen Programmierer mehr geben. Mostaque zitiert eine Zahl, die nachdenklich stimmt: 41 % des Codes auf GitHub werden bereits von künstlicher Intelligenz generiert.

Als guter technologischer Sherlock Holmes habe ich die von Mostaque zitierte spezifische Zahl von 41 % jedoch nicht gefunden. Die GitHub-Plattform spricht stattdessen von anderen Metriken: eine 55%ige Geschwindigkeitssteigerung bei der Erledigung von Aufgaben und qualitative Verbesserungen in acht verschiedenen Dimensionen des Codes. Aber der Punkt ist nicht so sehr die Genauigkeit der Zahl, sondern das Konzept dahinter. Wie so oft in der Technologiewelt werden die genauen Zahlen weniger wichtig als die Richtung des Trends, und diese Richtung ist so unverkennbar wie eine Verfolgungsjagd in einem Actionfilm: Die KI gewinnt mit beeindruckender Geschwindigkeit an Boden.

Aber diese Zahlen, die auf den ersten Blick überwältigend erscheinen, verdienen eine genauere Analyse. Es ist, als würde man sagen, dass 41 % der Wörter in diesem Artikel vom Rechtschreibprüfprogramm des Computers vorgeschlagen wurden: Technisch gesehen mag das stimmen, aber für den kreativen und intellektuellen Prozess hinter dem Schreiben ist es im Wesentlichen irrelevant. Der von der KI generierte Code ist oft Boilerplate, Standardfunktionen, sich wiederholende Snippets - der mechanische Teil der Arbeit, nicht der, der Einfallsreichtum und Kreativität erfordert.

Jensen Huang von Nvidia seinerseits fügt dem Puzzle ein interessantes Teil hinzu, indem er argumentiert, dass die KI die Notwendigkeit, Programmieren zu lernen, eliminieren könnte im traditionellen Sinne. Aber auch hier gibt es, wie so oft in den Aussagen von CEOs großer Technologieunternehmen, eine Vereinfachung, die nach Marketing riecht. Es ist ein bisschen so, als würde man sagen, dass man, da es GPS-Navigatoren gibt, keine Karte mehr lesen muss: wahr, bis der Satellit sein Signal verliert.

Die gemäßigteren Stimmen in der Branche, wie von verschiedenen Fachanalysen berichtet, sprechen von einer Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine anstelle einer vollständigen Ersetzung. Es ist interessant, ein Muster festzustellen: Je näher die Experten täglich am Code sind, desto skeptischer sind sie gegenüber apokalyptischen Vorhersagen. Es ist, als ob diejenigen, die ihre Hände im Teig haben, zwischen dem Mehl und dem fertigen Brot unterscheiden können.

Die Realität der Zahlen: Den Code der Daten entschlüsseln

Wenn es um technologische Revolutionen geht, können Zahlen wertvolle Verbündete oder heimtückische Feinde sein, je nachdem, wie man sie interpretiert. Die berühmte Zahl, die von Mostaque zitiert wird - 41 % des auf GitHub von KI generierten Codes - verdient eine forensische Analyse, die "CSI: Cyber" würdig ist.

Diese auf den ersten Blick beeindruckende Zahl erzählt nur einen Teil der Geschichte. Es ist wahr, dass die KI hervorragend darin ist, standardisierten Code, gängige Funktionen und sich wiederholende Muster zu generieren. Aber es ist ein bisschen so, als würde man sagen, dass ein Orchester ersetzt wurde, weil 41 % der gespielten Noten C, D, E sind. Die Noten sind wichtig, aber die Symphonie entsteht aus dem Arrangement, der Interpretation, der Kreativität, die sie verbindet.

Das Konzept der "rekursiven Selbstverbesserung", das Schmidt als Eckpfeiler der Zukunft postuliert, verdient eine ernsthaftere technische Untersuchung. Die Idee, dass sich die KI rekursiv selbst verbessern kann, bis sie eine Superintelligenz erreicht, ist ebenso faszinierend wie umstritten. Es ist der Heilige Gral der künstlichen Intelligenz, aber auch ihr Frankenstein. Experten für KI-Ausrichtung sind geteilter Meinung: Einige sehen dieses Szenario als unvermeidlich und unmittelbar bevorstehend an, andere halten es für eine Fata Morgana, die Lichtjahre von der aktuellen Realität entfernt ist.

Die Wahrheit liegt, wie so oft in der Wissenschaft, wahrscheinlich in einer Grauzone. Die derzeitige KI ist sehr gut in spezifischen und klar definierten Aufgaben, hat aber immer noch Schwierigkeiten mit kontextuellem Verständnis, echter Kreativität und dem Umgang mit Mehrdeutigkeiten - alles Fähigkeiten, die für einen erfahrenen Programmierer zum täglichen Brot gehören.

Das Automatisierungsparadoxon: Wenn Roboter Menschen brauchen

Es gibt ein faszinierendes Paradoxon in der Geschichte der Technologie, das es wert ist, erzählt zu werden: Je mehr wir Prozesse automatisieren, desto mehr qualifizierte Menschen brauchen wir, um die Automatisierung zu verwalten. Es ist wie in "The Matrix" - jemand muss die Matrix programmieren, oder? Und dieser jemand sind vorerst immer noch wir Menschen.

Jede technologische Revolution in der Geschichte hat diesem Muster gefolgt: Sie hat einige Arbeitsplätze zerstört, andere verändert und völlig neue geschaffen. Die Weber des 19. Jahrhunderts befürchteten, dass mechanische Webstühle sie alle arbeitslos machen würden, doch die moderne Textilindustrie beschäftigt Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Fähigkeiten, aber immer Menschen.

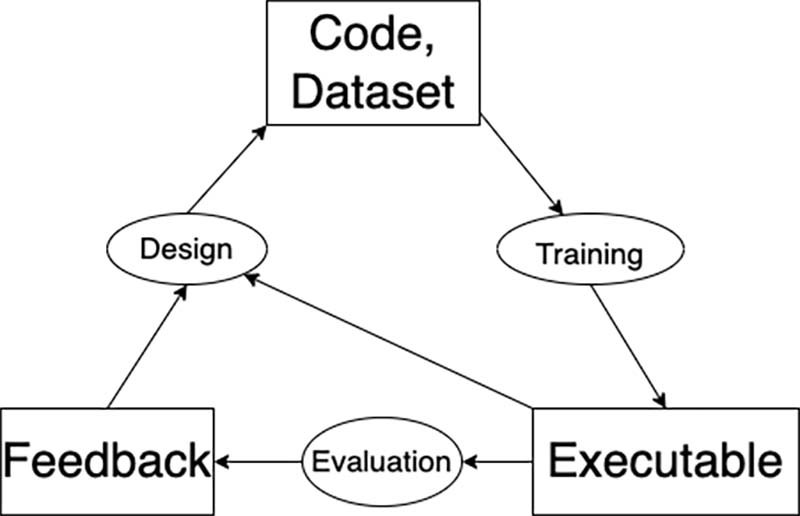

Im Fall der Programmierung erleben wir eine ähnliche Transformation. Die Programmierer von morgen schreiben möglicherweise keinen Code mehr Zeile für Zeile, wie es ihre Kollegen in den 1980er Jahren taten. Sie könnten zu "KI-Flüsterern" werden, Spezialisten für die Kommunikation mit künstlicher Intelligenz, für die Definition komplexer Architekturen, für die Verwaltung der Interaktion zwischen automatisierten Systemen und realen menschlichen Bedürfnissen.

Es ist ein bisschen wie die Entwicklung von den ersten riesigen Computern, die ganze Räume einnahmen, zu modernen Smartphones. Die Technologie hat sich radikal verändert, aber der Bedarf an Menschen, die verstehen, wie man sie benutzt, wie man sie optimiert, wie man Probleme löst, wenn sie stecken bleibt, ist intakt geblieben. Tatsächlich hat er zugenommen.

Die Programmierung der Zukunft wird wahrscheinlich eher der Filmregie ähneln: Der Regisseur dreht nicht persönlich jede Einstellung, bewegt nicht jede einzelne Kamera, nimmt nicht jede Zeile auf. Aber er hat die Gesamtvision, koordiniert Spezialisten, trifft kreative und technische Entscheidungen, die keine Maschine an seiner Stelle treffen kann. Spielberg verwendet computergestützte Spezialeffekte, aber "E.T." bewegt das Publikum weiterhin aus Gründen, die weit über die zur Erstellung verwendete Technologie hinausgehen.

Jenseits der Prophezeiung: Realistische Szenarien für die Zukunft

Versuchen wir uns, realistischere Szenarien vorzustellen, die weniger hollywoodreif sind als die apokalyptischen Vorhersagen, aber auch weniger konservativ als "nichts wird sich jemals ändern". Im nächsten Jahrzehnt werden wir wahrscheinlich eine Schichtung des Arbeitsmarktes in der Programmierung erleben.

Auf der Basisebene werden viele sich wiederholende Aufgaben tatsächlich automatisiert. So wie Geldautomaten die Zahl der Kassierer reduziert, aber die Banken nicht abgeschafft haben, wird die KI die Nachfrage nach bestimmten Arten von Routineprogrammierung verringern. Junior-Entwickler, die sich auf die Implementierung detaillierter Spezifikationen beschränkten, könnten in Schwierigkeiten geraten.

Auf der mittleren Ebene werden neue Berufsfiguren entstehen: Prompt-Ingenieure, KI-Trainer, hybride Entwickler, die wissen, wie man künstliche Intelligenzsysteme orchestriert, um komplexe Lösungen zu schaffen. Es ist so, wie als in den 90er Jahren Webdesigner aufkamen - ein Beruf, den es vorher nicht gab, der aber mit der Entwicklung der Technologie unerlässlich geworden ist.

Auf der hohen Ebene werden Systemarchitekten, Tech-Leads und CTOs weiterhin von grundlegender Bedeutung sein. Die Werkzeuge mögen sich ändern, aber der Bedarf an Menschen, die komplexe Systeme verstehen, die Geschäftsanforderungen in technische Lösungen umsetzen können, die Teams und Projekte leiten, wird intakt bleiben. Es ist, als würde man sagen, dass die Existenz von GPS die Notwendigkeit von Bauingenieuren zur Planung von Straßen nicht beseitigt hat.

Die Lehre aus der Geschichte: Von Dampfmaschinen zur KI

Die Geschichte der Technologie bietet uns wertvolle Lehren für die Interpretation des gegenwärtigen Moments. Als die ersten Kameras aufkamen, fürchteten die Maler um ihre Zukunft. Das Ergebnis? Die Malerei ist nicht verschwunden, sie hat sich weiterentwickelt. Impressionismus, Expressionismus, abstrakte Kunst entstanden. Die Maler hörten auf, sich auf die Wiedergabe der Realität zu beschränken, und begannen, sie zu interpretieren.

Als Computer begannen, komplexe Berechnungen durchzuführen, fürchteten viele Mathematiker, obsolet zu werden. Das Ergebnis? Die Mathematik ist leistungsfähiger, kreativer und ehrgeiziger geworden. Mathematiker haben aufgehört, Zeit mit sich wiederholenden Berechnungen zu verschwenden, und haben begonnen, komplexere Theoreme zu erforschen und neue Wissenschaftszweige zu entwickeln.

Die Programmierung könnte eine ähnliche Entwicklung nehmen. Die Entwickler der Zukunft könnten aufhören, sich um die Syntax zu kümmern, und sich auf die Architektur, die Benutzererfahrung und die Innovation konzentrieren. Sie könnten eher Komponisten als Kopisten, eher Köchen als Köchen ähneln.

Schlussfolgerungen: Neo, es gibt keinen Löffel

Am Ende dieser Reise zwischen technologischen Prophezeiungen und alltäglicher Realität taucht eine ebenso einfache wie tiefgründige Wahrheit auf: Es gibt keinen Löffel. Wie Neo in "The Matrix" sagen würde, geht es nicht darum, den Löffel zu biegen, sondern darum zu verstehen, dass der Löffel nicht existiert. Es gibt keinen klaren, vollständigen, sofortigen Ersatz. Es gibt eine kontinuierliche, komplexe Evolution voller Nuancen.

Eric Schmidt hat Recht, wenn er von einer radikalen Transformation spricht. Die KI wird die Art des Programmierens tiefgreifender verändern, als viele sich vorstellen. Aber er irrt sich in Bezug auf den Zeitpunkt und die Methoden. Die Revolution wird keine Explosion sein, sie wird eine Evolution sein. Es wird kein "Game Over" für Programmierer sein, es wird ein "Level Up" für die gesamte Branche sein.

Salvatore Sanfilippo hat Recht, wenn er die Komplexität der Entwicklungsarbeit betont. Programmieren ist viel mehr als nur das Schreiben von Code, und diese Komplexität wird viele Fachleute vor einer automatischen Ersetzung schützen. Aber vielleicht unterschätzt er die Geschwindigkeit des technologischen Wandels und die Fähigkeit der KI, auch komplexe Aufgaben zu lernen.

Die Wahrheit liegt, wie immer, wenn es um die Zukunft geht, in der Mitte. Die Programmierer von morgen werden anders sein als die von heute, sie werden andere Werkzeuge verwenden, sie werden sich anderen Herausforderungen stellen. Aber sie werden weiterhin existieren, denn hinter jedem automatisierten System steckt immer die Notwendigkeit menschlicher Intelligenz, um es zu entwerfen, zu verwalten und zu verbessern.

Wie bei allen biologischen und technologischen Evolutionen werden die Anpassungsfähigsten überleben, nicht die Stärksten. Wer die Welle der KI zu reiten weiß, anstatt ihr ausgesetzt zu sein, wer lernt, mit Maschinen zusammenzuarbeiten, anstatt gegen sie anzutreten, wer Neugier und die Fähigkeit zum kontinuierlichen Lernen bewahrt, wird eine strahlende Zukunft vor sich haben.

Das große Duell zwischen Programmierern und künstlicher Intelligenz könnte sich am Ende als das erweisen, was es schon immer war: kein Krieg, sondern ein Tanz. Und in den besten Tänzen bewegen sich verschiedene Partner zusammen, jeder mit seinen eigenen Stärken, und schaffen etwas Schöneres, als sie es alleine könnten.