ChatGPT: lo studio su come lo usiamo

Lo studio OpenAI rivela come l'AI ha ribaltato demografia e abitudini in meno di tre anni. Per la prima volta dalla nascita di ChatGPT, OpenAI ha sollevato il velo sui propri utenti. Come se Willy Wonka avesse finalmente deciso di aprire le porte della sua fabbrica di cioccolato digitale, il colosso di San Francisco ha pubblicato uno studio dettagliato che fotografa chi, come e perché utilizza la sua creatura più famosa.

I risultati non sono solo sorprendenti: sono rivoluzionari. E raccontano una storia che va ben oltre i freddi numeri statistici.

Il paper ufficiale, basato su dati raccolti da milioni di conversazioni e sondaggi approfonditi, rappresenta il primo tentativo sistematico di comprendere l'impatto sociale di una tecnologia che ha già cambiato il modo in cui lavoriamo, studiamo e comunichiamo. Ma soprattutto, rivela un fenomeno inatteso: quella che potremmo definire la "grande inversione" demografica dell'intelligenza artificiale.

I numeri che cambiano tutto

Se nel 2022 ChatGPT era percepito come l'ennesimo giocattolo per nerd e sviluppatori, oggi la realtà è completamente ribaltata. Il dato più eclatante emerso dallo studio OpenAI riguarda la distribuzione di genere: come riporta il Washington Post, la maggioranza degli utenti ChatGPT sono ora donne, una percentuale che segna il definitivo sorpasso del tradizionale predominio maschile nel mondo tech.

Questo rovesciamento demografico non è casuale ma riflette un cambiamento più profondo nell'approccio alla tecnologia. Mentre i primi utilizzatori erano principalmente programmatori, ricercatori e appassionati di tecnologia, la seconda ondata di utenti ha portato ChatGPT nelle case, nelle scuole e negli uffici di persone che vedono l'AI come uno strumento pratico piuttosto che come una curiosità tecnica.

La distribuzione geografica racconta un'altra storia affascinante: secondo i dati ufficiali OpenAI, gli Stati Uniti rappresentano ancora una porzione significativa del traffico globale, ma l'adozione in mercati emergenti come India, Brasile e paesi dell'Africa occidentale sta crescendo a ritmi vertiginosi. È l'ennesima dimostrazione di come le tecnologie digitali possano saltare le tradizionali barriere geografiche ed economiche, proprio come i telefoni cellulari fecero con la telefonia fissa negli anni '90.

Generazioni a confronto

Se c'è una generazione che ha fatto proprio ChatGPT più di ogni altra, quella è senza dubbio la Gen Z. Con quasi la metà delle conversazioni studiate provenienti da persone di età compresa tra 18 e 25 anni, i nativi digitali hanno trasformato l'AI conversazionale in una sorta di consulente personale sempre disponibile. Ma la vera sorpresa arriva analizzando come le diverse generazioni utilizzano la tecnologia.

I Millennial (26-35 anni) rappresentano il 35% della base utenti e mostrano un approccio più strutturato e orientato alla produttività. Utilizzano ChatGPT principalmente per ottimizzare il lavoro, scrivere email professionali e gestire progetti complessi. È come se avessero trovato l'assistente personale che sognavano sin dai tempi di "Her" di Spike Jonze, solo che questa volta l'AI non si innamora di loro.

La Gen X (36-50 anni), che costituisce il 15% degli utenti, dimostra invece una curiosità più cauta ma profonda. Sono spesso i primi a porre domande esistenziali all'AI, a testarne i limiti etici e a utilizzarla per approfondire hobby e interessi personali. I Baby Boomers, pur rappresentando solo il 5% della base utenti, mostrano patterns di utilizzo sorprendentemente sofisticati, concentrandosi su ricerche storiche, pianificazione finanziaria e supporto per problemi di salute.

Ogni generazione ha sviluppato il proprio "dialetto" conversazionale con l'AI: la Gen Z tende a utilizzare un linguaggio informale e a trattare ChatGPT come un peer, mentre le generazioni più mature mantengono un approccio più formale, quasi reverenziale. È affascinante osservare come una tecnologia possa adattarsi a stili comunicativi così diversi pur mantenendo la propria coerenza.

Dal codice alla cucina

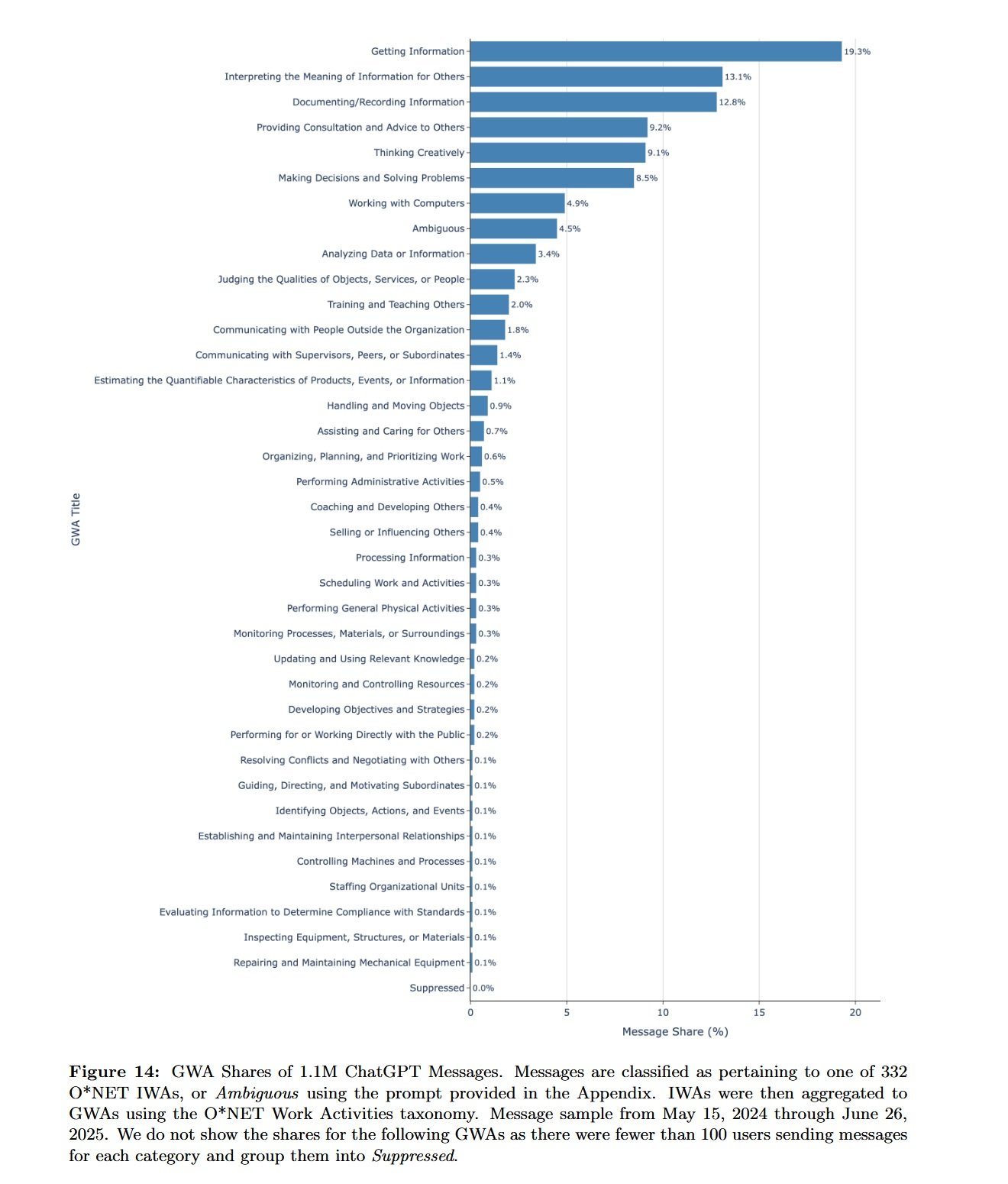

Il cambiamento più significativo rivelato dallo studio OpenAI riguarda la trasformazione dell'uso da professionale a personale. Se inizialmente ChatGPT era percepito come uno strumento per sviluppatori e professionisti, oggi il 70% delle interazioni avviene in contesti personali, mentre solo il 30% è legato al lavoro.

Questa migrazione dall'ufficio alla casa ha portato con sé una creatività d'uso che nemmeno i creatori di OpenAI avevano previsto. Le persone utilizzano ChatGPT per pianificare cene, creare liste della spesa intelligenti, interpretare i sogni, scrivere biglietti di auguri personalizzati e persino come sparring partner per dibattiti politici familiari.

L'uso educativo rappresenta un capitolo particolarmente interessante: studenti universitari utilizzano ChatGPT per brainstorming e revisione di testi, mentre genitori si affidano all'AI per aiutare i figli con i compiti di matematica o per spiegare concetti scientifici complessi. Questo ha sollevato questioni importanti sull'integrità accademica, ma ha anche aperto nuove possibilità pedagogiche che le istituzioni educative stanno ancora esplorando.

La cucina è diventata uno dei laboratori più attivi per l'AI conversazionale: ricette personalizzate in base agli ingredienti disponibili, suggerimenti per diete specifiche, consigli per abbinamenti di vini. ChatGPT sta diventando il sous chef digitale che molti non sapevano di desiderare, trasformando la preparazione dei pasti da corvée domestica a esperimento culinario guidato.

Il paradosso della produttività

Mentre OpenAI celebra l'adozione massiva della sua tecnologia, ricercatori indipendenti stanno iniziando a sollevare domande più complesse sull'impatto cognitivo dell'AI conversazionale. Uno studio del MIT ha rivelato dati preoccupanti: l'uso prolungato di ChatGPT per la scrittura sembra ridurre l'attivazione delle aree cerebrali associate alla creatività e al pensiero critico.

La ricerca, condotta su 300 scrittori professionali e studenti, ha mostrato che dopo sei mesi di utilizzo intensivo dell'AI, i partecipanti presentavano una diminuzione del 23% nell'attivazione della corteccia prefrontale durante compiti creativi autonomi. È come se il cervello, abituandosi a delegare processi creativi complessi, iniziasse ad "atrofizzarsi" in quelle specifiche funzioni. Un fenomeno che ricorda quello osservato negli anni '90 con l'introduzione dei navigatori GPS, quando molte persone iniziarono a perdere la capacità di orientarsi autonomamente.

Tuttavia, lo stesso studio ha evidenziato aspetti positivi: gli utenti di ChatGPT mostravano maggiore efficienza nella risoluzione di problemi routine e una ridotta ansia da "foglio bianco". Il paradosso è evidente: l'AI ci rende più produttivi nel breve termine ma potrebbe compromettere alcune delle nostre capacità cognitive più preziose nel lungo periodo.

Ricerche parallele suggeriscono che l'impatto dipenda criticamente dalle modalità d'uso: utilizzare ChatGPT come strumento di brainstorming e revisione sembra mantenere l'attivazione cerebrale, mentre delegare completamente la fase creativa porta a una maggiore dipendenza tecnologica. La chiave, secondo i ricercatori, sta nell'utilizzare l'AI come "amplificatore" delle capacità umane piuttosto che come sostituto.

Geografia digitale

L'analisi geografica dello studio OpenAI rivela disparità che riflettono le disuguaglianze globali più ampie. Mentre i paesi sviluppati mostrano tassi di adozione elevati ma stabili, le economie emergenti stanno vivendo una vera e propria esplosione nell'uso dell'AI conversazionale. ChatGPT è stato scaricato 10,2 milioni di volte in India ad agosto, un enorme balzo dai 2,5 milioni di download dello stesso mese dell'anno precedente

Questo fenomeno ha creato quello che gli analisti definiscono il "digital leapfrogging dell'AI": paesi che hanno saltato generazioni di software tradizionali stanno adottando direttamente l'intelligenza artificiale conversazionale come strumento primario di produttività. È lo stesso pattern osservato con la telefonia mobile in Africa, ma applicato all'elaborazione del linguaggio naturale.

Tuttavia, questa crescita espone anche un digital divide di nuovo tipo: mentre l'accesso a ChatGPT diventa più democratico, la qualità dell'esperienza varia drasticamente in base alla connettività internet e al livello di alfabetizzazione digitale. Utenti in aree rurali o con connessioni instabili spesso non riescono a sfruttare appieno le capacità dell'AI, creando una stratificazione nell'accesso all'intelligenza artificiale che potrebbe amplificare le disuguaglianze esistenti.

L'analisi linguistica è altrettanto rivelatrice: mentre l'inglese rimane la lingua dominante per le interazioni con ChatGPT (68% del totale), lingue come hindi, mandarino, spagnolo e portoghese stanno crescendo rapidamente. OpenAI ha investito significativamente nel migliorare le capacità multilingue del sistema, ma persistono gaps di qualità che penalizzano utenti non anglofoni, sollevando questioni importanti sull'equità tecnologica globale.

L'economia dell'intelligenza artificiale

L'impatto economico di ChatGPT va ben oltre i ricavi di OpenAI e tocca settori che nessuno aveva previsto. Secondo il più recente rapporto McKinsey sullo stato dell'AI, l'intelligenza artificiale generativa sta trasformando radicalmente la produttività nei settori basati sulla trasformazione di input informativi (dati, testi, briefing, ricerche) in output informativi (documenti, presentazioni, analisi, raccomandazioni), con benefici che variano significativamente in base al tipo di attività e alle modalità di implementazione.

Questa dicotomia sta creando una nuova stratificazione nel mercato del lavoro intellettuale. Professioni che beneficiano maggiormente dell'automazione AI - come copywriting routinario, analisi dati standardizzate, customer service - vedono una pressione al ribasso sui compensi, mentre ruoli che richiedono creatività genuina e pensiero strategico mantengono o aumentano il loro valore economico.

Il fenomeno ha dato vita a quello che economisti definiscono "AI dividend": lavoratori che padroneggiano l'uso strategico dell'intelligenza artificiale guadagnano in media il 18% in più rispetto ai colleghi che non la utilizzano. È come se conoscere ChatGPT fosse diventato l'equivalente moderno del saper usare Excel negli anni '90: non più un plus, ma una competenza fondamentale.

Simultaneamente, sta emergendo un'economia parallela di "AI trainers" e "prompt engineers": professionisti specializzati nell'ottimizzare le interazioni con sistemi di intelligenza artificiale. Startup dedicate alla formazione sull'uso dell'AI hanno raccolto oltre 500 milioni di dollari nel 2024, dimostrando che la rivoluzione tecnologica crea sempre nuove nicchie di mercato anche mentre ne distrugge altre.

Le implicazioni macroeconomiche sono ancora in fase di studio, ma dati preliminari suggeriscono che paesi con alta adozione di AI conversazionale potrebbero vedere un aumento del PIL pro capite del 2-4% nei prossimi cinque anni, principalmente grazie all'incremento di produttività nei servizi basati sulla conoscenza.

Verso quale futuro?

Lo studio OpenAI, pur fornendo una fotografia accurata del presente, solleva più domande di quante ne risolva riguardo al futuro dell'interazione uomo-macchina. La rapida crescita nell'adozione di ChatGPT - oltre 500 milioni di utenti attivi mensili a settembre 2024 - sta creando precedenti per l'integrazione dell'AI nella vita quotidiana che andranno ben oltre la chatbot conversation.

Questo studio della Florida State University documenta come l'analisi delle tendenze lessicali prima e dopo il rilascio di ChatGPT nel 2022 ha rivelato una convergenza tra le scelte di parole umane e i pattern associati agli LLM.

Questo suggerisce che stiamo assistendo all'emergere di una "personalità AI ibrida": utenti che dopo mesi di interazione intensa con ChatGPT iniziano a incorporare patterns linguistici e logici dell'AI nelle loro comunicazioni umane. Non si tratta di una semplice influenza stilistica, ma di un cambiamento più profondo nel modo di elaborare e presentare informazioni.

Questo fenomeno ha implicazioni sociologiche significative. Se milioni di persone iniziano a comunicare utilizzando strutture e logiche simili - quelle apprese dall'AI - potremmo assistere a una sorta di "standardizzazione linguistica" che, pur facilitando la comunicazione, rischia di ridurre la diversità espressiva umana. È come se tutti iniziassero a cantare la stessa melodia, perdendo la ricchezza delle variazioni individuali.

Le questioni etiche si moltiplicano con l'uso. Dati emersi dallo studio mostrano che il 23% degli utenti ha sviluppato una forma di "dipendenza conversazionale" dall'AI, interagendo con ChatGPT più di 4 ore al giorno. Psicologi comportamentali avvertono sui rischi di sostituzione delle relazioni umane con interazioni artificiali, specialmente tra adolescenti e giovani adulti che potrebbero preferire la prevedibilità dell'AI alla complessità dei rapporti interpersonali reali.

D'altro canto, lo stesso studio evidenzia benefici inaspettati: persone con disturbi dell'ansia sociale riferiscono miglioramenti nella capacità di comunicazione dopo aver "praticato" conversazioni con ChatGPT, mentre individui con disabilità linguistiche o cognitive trovano nell'AI un supporto che aumenta significativamente la loro autonomia comunicativa.

Il futuro che emerge dai dati OpenAI non è né utopistico né distopistico: è profondamente umano nella sua complessità. L'intelligenza artificiale conversazionale non sta sostituendo l'intelligenza umana, ma la sta rimodellando in modi che stiamo ancora imparando a comprendere. Come in ogni grande transizione tecnologica, dalle macchine da stampa ai computer personali, il vero impatto si misurerà non sui primi anni di adozione, ma sulla generazione che crescerà considerando l'AI conversazionale non come una novità, ma come una parte naturale del panorama cognitivo umano.

La grande inversione demografica di ChatGPT rappresenta solo l'inizio di una trasformazione più ampia. Il fatto che l'AI sia passata dai laboratori di ricerca ai salotti di casa, dai programmatori alle casalinghe, dai PhD ai liceali, dimostra una plasticità tecnologica che supera ogni previsione iniziale. Ma è anche un monito: ogni strumento che diventa davvero ubiquo finisce per plasmare chi lo utilizza tanto quanto viene plasmato dall'uso.

La vera domanda non è più chi usa ChatGPT o come lo usa, ma quale versione dell'umanità emergerà da questa convivenza sempre più intima con l'intelligenza artificiale. E forse, quella è una domanda alla quale nemmeno ChatGPT sa rispondere.